So beschreibt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, die geplante SGB II – Reform der Bundesregierung in einem Interview in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es werde der vermeintlich Faule bestraft, damit der Rest der Bevölkerung sich besser fühlt. Das, was die Bundesregierung vorgelegt habe, werde das Ziel nicht erreichen, mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Es gäbe Menschen, die das System missbrauchten, aber das seien sehr wenige. Die meisten Bürgergeldempfänger hätten jedoch keine Qualifikationen oder gesundheitliche Probleme. Dann hülfen auch die strengste Sanktion nicht dabei, sie in Arbeit zu bringen.

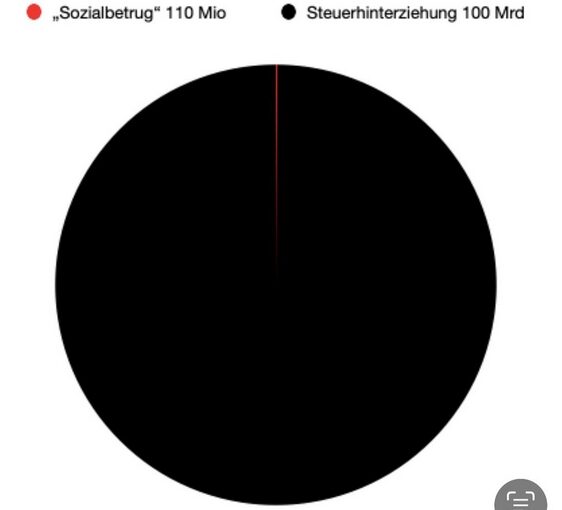

Kaum Einsparpotential

Von den groß angekündigten Einsparungen von bis zu 30 Milliarden Euro bei der Reform sind nun, wie man im Gesetzentwurf nachlesen kann, nicht einmal 90 Millionen übrig geblieben. Über die angekündigten Sanktionen und die heikle verfassungsgemäße Rechtslage der Pläne berichteten wir im Beitrag „Namensänderungen“ am 13. Oktober 2025.

Weitere Änderungspläne im Entwurf

Hier ein kleiner Überblick über einige der Änderungsvorschläge im Referentenentwurf. Ausführlicheres dazu und zu allen anderen relevanten Vorschriftenänderungen wird in den nächsten Monaten hier zu lesen sein. Einen ausführlicheren Überblick gibt es auch schon von tacheles-sozialhilfe.

Zu berücksichtigendes Vermögen (§ 12 SGB II):

Die bisherige einjährige Karenzzeit für nicht erhebliches Vermögen in Höhe von

40.000 Euro für die erste Person entfällt.

Neu ist eine altersabhängige Staffelung der Freibeträge:

| Alter | Freibetrag in Euro |

| bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres | 5.000 |

| ab dem 21. Lebensjahr | 10.000 |

| ab dem 41. Lebensjahr | 12.500 |

| ab dem 51. Lebensjahr | 15.000 |

Unterkunftskosten (§ 22 SGB II)

die Kosten der Unterkunft (KdU) werden künftig nur noch bis zur 1,5-fachen örtlichen Mietobergrenze übernommen. Damit wird die bisherige Regelung, wonach die tatsächlichen Aufwendungen in der Regel anerkannt werden, de facto aufgehoben.

Pflicht zur Arbeitsaufnahme ab dem 1. Geburtstag des Kindes (§ 10 SGB II)

Die Pflicht, eine Arbeit, eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme oder einen Integrationskurs aufzunehmen, greift künftig bereits ab dem ersten Geburtstag des Kindes (statt bisher ab dem dritten), sofern eine Betreuung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflege gesichert ist.

Ausweitung der Eingliederungsleistungen (§ 16 SGB II)

Die Eingliederungsleistungen werden deutlich ausgeweitet und umfassen künftig auch:

• Beratung junger Menschen,

• Förderung schwer erreichbarer junger Menschen.

Damit wird der Zugang zu Förderangeboten für junge Leistungsberechtigte erheblich erweitert.

Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden (§ 16e SGB II)

Statt – wie bisher – auf die Langzeitarbeitslosigkeit, wird künftig auf die Dauer des

Leistungsbezugs nach dem SGB II abgestellt. Damit sind Erwerbsfähige Leistungsberechtigte gemeint, die innerhalb der letzten 24 Monate mindestens 21 Monate SGB-II-Leistungen bezogen haben. Damit wird der Zugang zur Förderung ausgeweitet – auch für Personen, die nur kurzzeitig sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt waren.

Zeitplan

Das Gesetz soll im Wesentlichen zum 1. Juli 2026 gelten. Da die Regelungen zur umfassenden Beratung junger Menschen und zur Förderung schwer erreichbarer junger Menschen hohe Umsetzungs- und Implementierungsaufwände erforderten, sowie Abstimmungsaufwände mit Jobcentern und Jugendhilfe, könne dies nur

mit einem Inkrafttreten dieser Änderungen zum 1. August 2027 gewährleistet werden.

Quellen: Neue Osnabrücker Zeitung, BMAS, FOKUS-Sozialrecht, tacheles

Abbildung: Helena Steinhaus (@helenasteinhaus.bsky.social)