Der Deutsche Bundestag hat behinderte und psychisch kranke Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet und misshandelt wurden, ausdrücklich als Opfer des NS-Regimes anerkannt.

Forschungsprojekte

SPD, Union, Grüne und FDP fordern die Bundesregierung auf, ein Projekt zu initiieren, um bundesweit Patientenakten und Personalunterlagen der Täter zu lokalisieren, zu sichern und zu konservieren, um sie für Forschung, Bildung und Anfragen nutzbar zu machen. Das Projekt soll unter der Beteiligung der Gedenkstätten an den Orten ehemaliger „Euthanasie“-Tötungsanstalten, des Instituts für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin an der Berliner Charité, den Verbänden von Menschen mit Behinderungen sowie geeigneten Vertretern der Disability Studies durchgeführt werden. Zudem soll eine nationale Fachtagung durchgeführt werden.

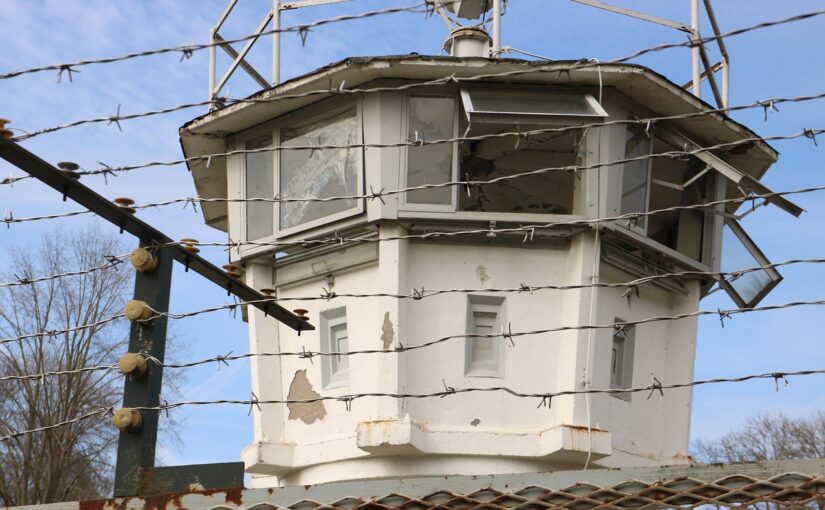

Gedenkstätten

Darüber hinaus fordern die vier Fraktionen die Bundesregierung auf, die Gedenkstätten an den Orten der ehemaligen „T4“-Tötungsanstalten auch in Zukunft nachhaltig zu unterstützen, um die bauliche Substanz vor Ort zu erhalten und um die zunehmenden Herausforderungen bei der Aufarbeitung von Archivmaterialien und den zu leistenden Beratungsaufgaben bewältigen zu können.

300.000 Ermordete

Die nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde an schätzungsweise 300.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen sowie die aufgrund des 1934 in Kraft getretenen „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ an etwa 400.000 Menschen durchgeführten Zwangssterilisationen seien Ausdruck der menschenverachtenden rassistischen nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, heißt es im Antrag. Diese Menschen seien als Verfolgte des NS-Regimes anzuerkennen.

Damit ist nach jahrelangem Kampf endlich die Anerkennung als Opfer des NS-Regimes gelungen. Wir berichteten hier mehrfach darüber, im Mai 2024, im Juli 2022 und im September 2020.

Quelle: Bundestag, FOKUS-Sozialrecht

Abbildung: privat Hadamar.jpg (Kindergrab in der Gedenkstätte Hadamar)