Details zum Bürgergeld (6)

Regelbedarf

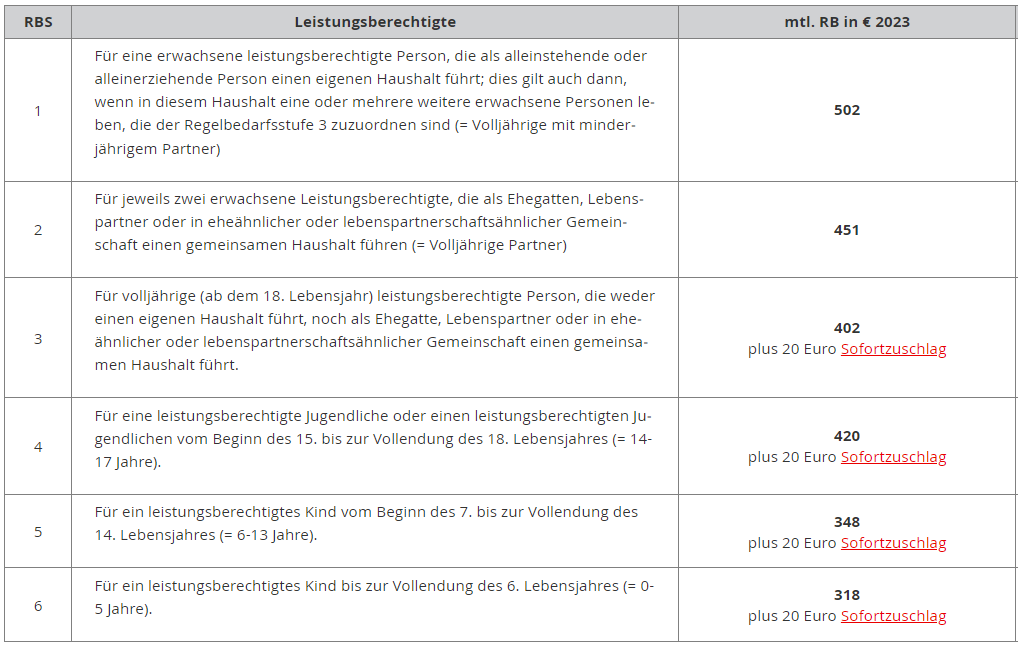

Die Regelleistungen werden in 6 Stufen unterteilt. Mit diesen Geldleistungen müssen alle aufkommenden Kosten gedeckt werden. Nur in Ausnahmefällen kann auf andere Leistungen, z. B. Leistungen des SGB XII, zurückgegriffen werden. Die monatliche Höhe der Regelbedarfe (RB) beträgt je nach Regelbedarfsstufe (RBS) ab 1.1.2023:

Mehrbedarfe

Bestimmte Personengruppen oder Personen in Sondersituationen erhalten über die Regelleistung hinaus höhere Leistungen (Mehrbedarfe). Diese werden (meist) in Form prozentualer Anteile vom monatlichen Regelbedarf (mtl. RB) berücksichtigt.

Werdende Mütter

Mehrbedarf bei Schwangerschaft wird ab der 12. Schwangerschaftswoche bis zum Ende des Monats, in welchen die Entbindung fällt, anerkannt. Die Zahlung erfolgt bis zum tatsächlichen Entbindungstermin. Voraussetzung ist, dass die Schwangere erwerbsfähig und hilfebedürftig ist. Die Höhe der Leistung beträgt 17% der maßgebenden Regelbedarfstufe. Daraus ergibt sich:

- bei Regelbedarfsstufe 1 (502 Euro): 85,34 Euro

- bei Regelbedarfsstufe 2 (451 Euro): 76,67 Euro

- bei Regelbedarfsstufe 3 (402 Euro): 68,34 Euro

Alleinerziehende

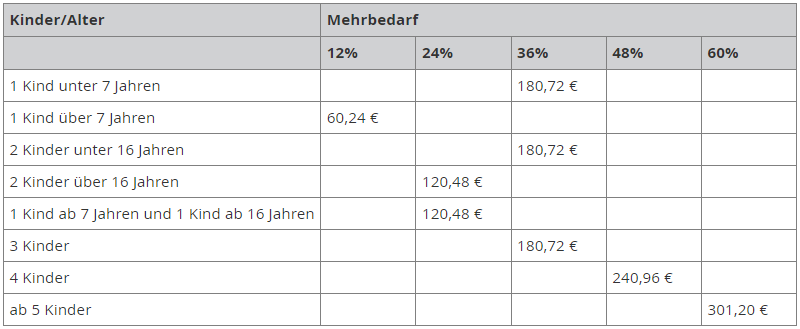

Alleinerziehende können wegen der erhöhten Kosten für die Kindererziehung Anspruch auf zusätzliche Leistungen haben. Voraussetzung ist, dass das Kind oder die Kinder minderjährig sind und der Alleinerziehende allein für die Pflege und Erziehung sorgt. Es muss also der Fall vorliegen, dass innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft keine andere Person in wirtschaftlicher Hinsicht an der Pflege und Erziehung beteiligt ist. Ausgehend von der Regelbedarfsstufe 1 (502 Euro) wird ein anteiliger Mehrbedarf je nach Anzahl und Alter der Kinder gezahlt:

Erwerbsfähige Menschen mit Behinderung:

Die Höhe des Mehrbedarfs beträgt 35% des maßgeblichen Regelsatzes:

- bei Regelbedarfsstufe 1 (502 Euro): 175,70 Euro

- bei Regelbedarfsstufe 2 (451 Euro): 157,85 Euro

- bei Regelbedarfsstufe 3 (402 Euro): 140,70 Euro

Nichterwerbsfähige Menschen mit Behinderung:

Nicht erwerbsfähige Schwerbehinderte, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind und deshalb einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen G haben und die keine vorrangigen Leistungen nach dem SGB II erhalten, bekommen einen Bedarf in Höhe von 17%. Dies gilt aber nicht, wenn bereits ein anderer Mehrbedarf geltend gemacht wird.

Mehrbedarf für Schulbücher und Arbeitshefte

Hintergrund ist die Entscheidung des Bundessozialgerichts vom Mai 2019 (Az. u. a. B 14 AS 6/18 R), wonach die Kosten für Schulbücher als Härtefall-Mehrbedarf zu übernehmen sind, wenn Schülerinnen und Schüler mangels Lernmittelfreiheit ihre Schulbücher selbst kaufen müssen.

Mit dem eigenständigen Mehrbedarf als Ausgleich für Aufwendungen für Kauf oder entgeltlicher Ausleihe von Schulbüchern sind auch Arbeitshefte umfasst, soweit sie den Schulbüchern gleichstehen. Das ist der Fall, wenn sie über eine ISBN-Nummer verfügen. Voraussetzung für die Anerkennung als Mehrbedarf ist, dass für die betreffende Schülerin bzw. den Schüler im jeweiligen Bundesland oder in der jeweiligen Schule – ganz oder teilweise – keine Lernmittelfreiheit und damit keine Möglichkeit einer unentgeltlichen Anschaffung oder Ausleihe der Schulbücher bzw. der Arbeitshefte besteht. Zudem muss die Benutzung des Buches bzw. Arbeitshefts durch die Schule oder den jeweiligen Fachlehrer vorgegeben sein.

Mehrbedarf für Ernährung

Bei Leistungsberechtigten, die aus medizinischen Gründen eine kostenaufwändige Ernährung benötigen, wird ein Mehrbedarf in angemessener Höhe anerkannt. Bei der Prüfung der Voraussetzungen ist ein dreistufiges Prüfschema anzuwenden.

- Stufe 1:

Hier ist ein Kausalzusammenhang zwischen einer Erkrankung und einer hierdurch indizierten Ernährungsweise nachzuweisen. Dieser Nachweis wird in der Regel durch eine ärztliche Bescheinigung erbracht. - Stufe 2:

Hier ist glaubhaft zu machen, dass ein konkreter Bedarf bestehen, diese angeziegte kostenaufwändige Ernährung in Anspruch zu nehmen. Der Leistungsberechtigte muss konkrete Umstände vortragen, dass er sich der Notwendigkeit der Diät bewusst ist und sich diätgemäß ernährt bzw. ernähren will. - Stufe 3:

Hier erfolgt ein Kostenvergleich zwischen der notwendigen aufwendigeren Ernährung und dem in der Regelleistung anerkannten Betrag für Ernährung und Getränke.

Die Höhe des Mehrbedarfs bestimmt sich dann nach dem ernährungswissenschaftlich erforderlichen Bedarf. Hier werden häufig – sowohl von der Bundesagentur für Arbeit wie auch den Gerichten – die „Empfehlungen für die Gewährung von Krankenkostenzulagen“ (DV 25/08 AF III) des deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge zugrunde gelegt (siehe auch www.deutscher-verein.de).

Mehrbedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung

Bei dezentral erzeugtem Warmwasser erfolgt die Abrechnung aber über die Haushaltsenergie (Strom oder Gas). Die Haushaltsenergie ist zwar grundsätzlich mit dem Regelbedarf abgedeckt, Nicht berücksichtigt ist jedoch ein erhöhter Energieverbrauch, wie er durch die dezentrale Warmwassererzeugung mit Strom oder Gas entsteht. Zum Ausgleich dieses Mehraufwands ist bei betroffenen Leistungsberechtigten ein in der Regel pauschalierter Mehrbedarf anzuerkennen.

| RBS | Mehrbedarf in % | Mehrbedarf in Euro |

| 1 | 2,3% | 11,55 |

| 2 | 2,3% | 10,37 |

| 3 | 2,3% | 9,25 |

| 4 | 1,4% | 5,88 |

| 5 | 1,2% | 4,18 |

| 6 | 0,8% | 2,54 |

Dann gibt es noch atypische Bedarfslagen, Härtefälle, Einmalbedarfe und Sonderbedarfe, alles ausführlich beschrieben in der Sozialleistungsdatenbank SOLEX.

Quellen: Bundesregierung, SOLEX, Fokus-Sozialrecht

Abbildung: Fotolia_113739057_Subscription_XL.jpg