Die Bundesregierung will zahlreiche Regeln des Zweiten Buches Sozialgesetzbuchs (SGB II) grundlegend ändern, unter anderem soll diese soziale Mindestsicherung nicht mehr „Bürgergeld“, sondern „Grundsicherungsgeld“ heißen (21/3541). Die Regierung schreibt im Entwurf unter anderem: „Ein langfristig starker Sozialstaat braucht klare, durchsetzbare Regeln und die Mitwirkungsbereitschaft aller erwerbsfähigen Menschen. Er wird getragen vom gemeinsamen Verständnis, dass es gerecht zugeht und nur diejenigen Unterstützung erhalten, die diese wirklich benötigen. Daher ist das Verhältnis zwischen Unterstützung und Mitwirkung, zwischen Solidarität und Eigenverantwortung immer wieder zu überprüfen und neu auszubalancieren.“

Mehr Fordern, weniger Fördern

Dazu gehört laut Entwurf unter anderem: Dem Grundsatz des Forderns gemäß Paragraf 2 des SGB II zufolge sollen erwerbsfähige Leistungsberechtigte dazu verpflichtet sein, „ihre Arbeitskraft im maximal zumutbaren Umfang einzusetzen“. Insbesondere alleinstehende Leistungsberechtigte sollen demnach zur Aufnahme einer Vollzeittätigkeit verpflichtet werden, wenn dies für die Überwindung der Hilfebedürftigkeit erforderlich und individuell zumutbar ist.

Die Bedeutung der Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit soll durch eine ausdrückliche Regelung des Vorrangs der Vermittlung verstärkt werden. Das Ziel der nachhaltigen und dauerhaften Integration, vor allem durch Qualifizierung und Weiterbildung, bleibe uneingeschränkt erhalten. Dies gelte insbesondere für Menschen unter 30 Jahren, schreibt die Regierung. Ferner soll der Zeitpunkt, ab dem für Erziehende, soweit die Betreuung sichergestellt ist, die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder die Teilnahme an einer Eingliederungsmaßnahme oder einem Sprachkurs in der Regel zumutbar ist, auf die Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes abgesenkt werden.

Angebot der Beratung, Unterstützung oder Vermittlung

Der Kooperationsplan soll durch die Aufnahme eines persönlichen Angebots der Beratung, Unterstützung oder Vermittlung weiterentwickelt werden. Er soll damit noch transparenter die für die gemeinsame Integrationsarbeit vorgesehenen Schritte dokumentieren und in seiner Funktion als „roter Faden“ des Integrationsprozesses gestärkt werden. Die Karenzzeit beim Schonvermögen soll gestrichen, die Höhe des Schonvermögens nach Altersstufen gestaffelt werden. Die anerkennungsfähigen Aufwendungen für die Unterkunft sollen begrenzt werden. Bei unverhältnismäßig hohen Aufwendungen für die Unterkunft soll die Pflicht der Leistungsbeziehenden zu einer Kostensenkung festgelegt werden, auch in der Karenzzeit.

Die sogenannte Arbeitsverweigerer-Regelung soll „wirkungsvoller und praxistauglicher“ ausgestaltet werden. Der Regelbedarf soll für mindestens für einen Monat gestrichen werden können, insgesamt weiterhin für maximal zwei Monate. Zugleich sollen die Schutzmechanismen bei Leistungsminderungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen gestärkt werden.

Kürzung der Geldleistung

Wer eine Fördermaßnahme abbricht oder sich nicht bewirbt, muss mit einer stärkeren Kürzung der Geldleistung rechnen als bislang. Der Regelbedarf soll um 30 Prozent für jeweils drei Monate gemindert werden können. Wer den ersten Termin im Jobcenter versäumt, muss zunächst mit keinen Konsequenzen rechnen. Ab dem zweiten Versäumnis soll die Geldleistung dann um 30 Prozent für einen Monat gekürzt werden. Wenn jemand dreimal in Folge nicht zu einem vereinbarten Termin im Jobcenter erscheint, ist ein gestuftes Verfahren vorgesehen. In letzter Konsequenz kann hier der Anspruch auf die Leistung aufgrund von Nichterreichbarkeit komplett entfallen, das heißt auch die Kosten der Unterkunft.

Jugendliche, speziell in komplexen persönlichen Lebenslagen, sollen umfassender beraten und unterstützt werden. Dafür sollen Förderlücken geschlossen und Jugendberufsagenturen gestärkt werden.

Scharfe Kritik von Grünen und Linken

Monatelang habe man eine „zutiefst schäbige“ Debatte der Union um das Bürgergeld erlebt, in der von angeblichen Einsparungen in Milliardenhöhe die Rede gewesen sei. Die neue Grundsicherung sei ein „sozialpolitischer Tabubruch. Die Androhung von Obdachlosigkeit habe nichts mit Arbeitsvermittlung zu tun. Das Gesetz habe aber noch einen anderen Zweck: Es solle Druck auf die Beschäftigten ausüben, jede noch so schlechte Arbeit anzunehmen oder zu behalten.

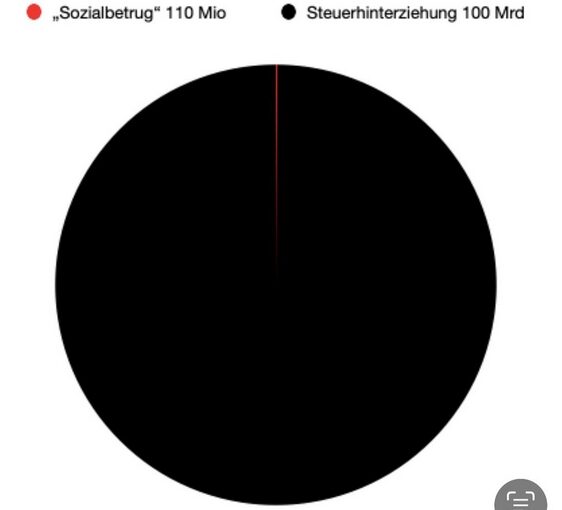

Das Gesetz sei ein Startschuss für den größten Angriff auf den Sozialstaat, den es je gegeben habe, vorbereitet durch eine „faktenfreie Hetzkampagne“.

Statt für Einsparungen zur sorgen, verursache das Projekt neue Kosten. Es gebe im Bürgergeldbezug allein 1,8 Millionen Kinder und rund 800.000 Aufstocker, aber die Koalition konzentriere sich in der Debatte lieber auf die rund 16.000 „Totalverweigerer“, dies sei ein „Treten nach unten“ und werde heftigen Widerstand erzeugen.

Quelle: Bundestag, FOKUS-Sozialrecht

Abbildung: Buergergeld-Ende-1.png Walhalla-Verlag, bearbeitet von Thomas Knoche