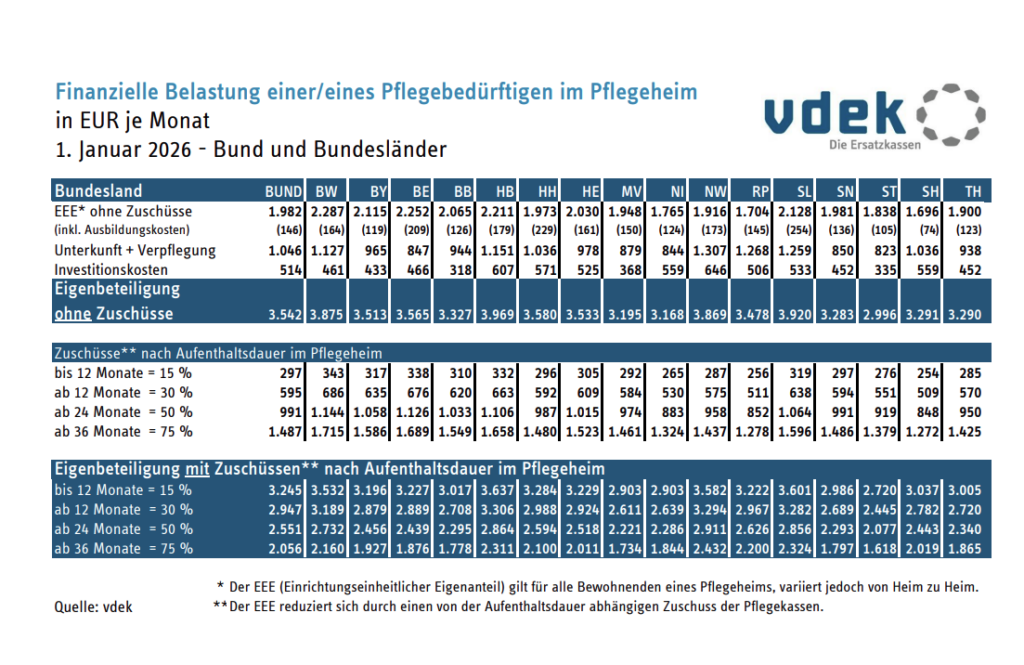

Der Anteil, den Pflegebedürftige im Pflegeheim aus eigener Tasche bezahlen müssen, ist erneut gestiegen, zeigt eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek) vom 1.1.2026. Demnach beträgt die monatliche Eigenbeteiligung im ersten Aufenthaltsjahr 3.245 Euro im Bundesdurchschnitt, das ist eine Steigerung von 261 Euro (neun Prozent) im Vergleich zum Vorjahr.

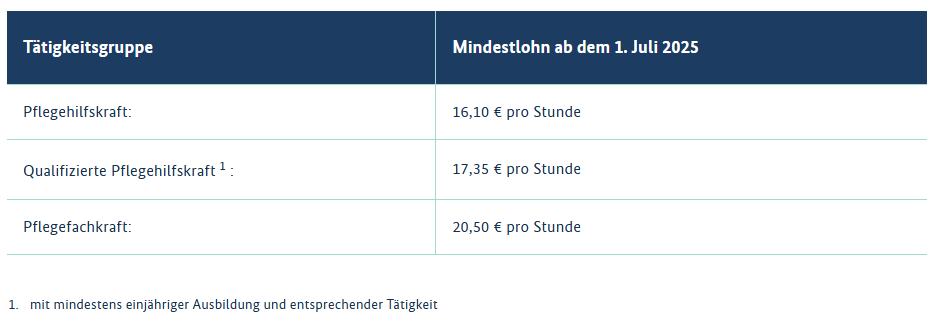

Personalkosten

Hauptkostentreiber sind gestiegene Pflegepersonalkosten. Gutes Pflegepersonal in ausreichender Menge wird immer teurer. Dass die Kosten dafür aber zu einem großen Teil den Pflegebedürftigen aufgebürdet werden, ist das eigentliche Ärgernis.

weitere Kosten

Auch für Unterkunft und Verpflegung, für die Instandhaltung der Gebäude

(Investitionskosten) und die Ausbildung von Pflegekräften müssen die Pflegebedürftigen erneut mehr bezahlen. Investitionskosten und Ausbildungskosten sind im Grunde Sachen des Staats. Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen könnten um rund 640 Euro im Monat entlastet werden, wenn der Staat dafür aufkäme.

Eigenanteile

Die von den Pflegebedürftigen zu tragenden Eigenanteile setzen sich aus drei Komponenten zusammen:

- Den größten Teil macht der sogenannte einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) für die pflegerischen Kosten (inklusive Ausbildungskosten) aus (aktuell 1.685 Euro im ersten Aufenthaltsjahr).

- Hinzukommen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (aktuell 1.046 Euro)

- und die Investitionskosten, die für alle Pflegeheimbewohnenden in einer Einrichtung – unabhängig von der Aufenthaltsdauer – gleich hoch sind.

Zuschüsse der Pflegekasse

Seit 2022 beteiligt sich die Pflegekasse mit einem nach Aufenthaltsdauer ansteigenden Zuschuss am EEE. 2024 wurde dieser Zuschuss erhöht und beträgt seither

- 15 Prozent Zuschuss im ersten Jahr,

- 30 Prozent im zweiten,

- 50 Prozent im dritten und

- 75 Prozent ab dem vierten Aufenthaltsjahr.

Somit sinkt die Eigenbeteiligung mit zunehmender Aufenthaltsdauer und entlastet somit besonders Personen, die lange in Pflegeheimen leben. Die Kosten für die Zuschüsse beliefen sich beispielsweise im Jahr 2024 auf 6,4 Milliarden Euro. Doch auch die Zuschüsse konnten den stetigen Anstieg der Eigenbeteiligung nicht stoppen.

Regionale Unterschiede

Regional gibt es bei den Pflegekosten große Unterschiede. Im Ländervergleich am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim zum 1. Januar in Bremen mit durchschnittlich 3.637 Euro im Monat und im Saarland mit 3.601 Euro. Am niedrigsten war die monatliche Belastung in Sachsen-Anhalt mit 2.720 Euro sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen mit je 2.903 Euro.

Quellen: VDEK, Tagesschau

Abbildung: Fotolia_30605204_Subscription_XXL.jpg