Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am 8.8.2019 entschieden, dass für Wohngeld-Klagen keine Gerichtskosten mehr anfallen (Urteil vom 8. August 2019, AZ: 5 C 2.18).

Verfahren vor den Sozialgerichten sind grundsätzlich kostenfrei (§ 183 SGG). Verfahren vor den Verwaltungsgerichten in Sachen der Fürsorge, Jugendhilfe, Kriegsopferfürsorge, Schwerbehindertenfürsorge und Ausbildungsförderung sind ebenfalls kostenfrei (§ 188 Satz 2 VwGO).

Streitigkeiten zum Thema Wohngeld kosteten bislang aber Gerichtskosten, weil das Wohngeld lange Zeit juristisch nicht als Fürsorgeleistung angesehen wurde. Die Zielsetzung bei der Einführung des Wohngeldes 1965 war eine bessere Wohnraumförderung. Wohngeld wurde als Teil der öffentlichen Wohnungsbaufinanzierung angesehen. Den heutigen Regelungen des Wohngeldgesetzes kann hingegen ein die fürsorgerische Zwecksetzung erheblich überlagernder und sie von anderen Sozialleistungen kategorial abgrenzender Zweck der Wohnraumförderung nicht mehr entnommen werden.

Nach der heutigen Regelung des § 1 Abs. 1 WoGG dient das Wohngeld der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Dies spricht ebenso für seine primär fürsorgerische Zwecksetzung wie die Wertung, die der Gesetzgeber mit der Einbeziehung des Wohngeldgesetzes in das Sozialgesetzbuch und den im dortigen Ersten Buch normierten wohngeldbezogenen Regelungen zum Ausdruck gebracht hat. Das Wohngeldgesetz gilt danach als besonderer Teil des Sozialgesetzbuchs.

Das Wohngeld hat sich jedenfalls im Zuge dieser Rechtsentwicklung zu einer individuellen Sozialleistung gewandelt, deren primär fürsorgerechtlicher Charakter es gebietet, Wohngeldsachen den Angelegenheiten der Fürsorge im Sinne von § 188 Satz 1 VwGO zuzuordnen, für deren Streitigkeiten vor den Verwaltungsgerichten keine Gerichtskosten zu erheben sind (§ 188 Satz 2 Halbs. 1 VwGO).

Wie die Sozialhilfe kommt auch das Wohngeld nur Personen mit geringem Einkommen zu. Auch ist ein Streit um Wohngeld mit den in der Regel kostenfreien Verfahren vor den Sozialgerichten vergleichbar. Auch bei Wohngeldempfängern besteht das vom Gesetzgeber zur Begründung der kostenfreien Verfahren hervorgehobene „Schutzbedürfnis“.

Quelle: Bundesverwaltungsgericht

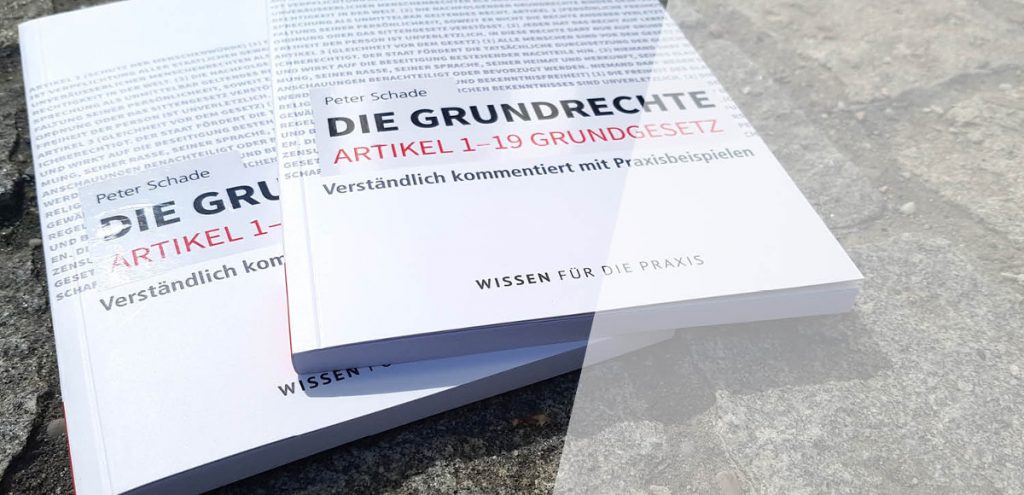

Abbildung: pixabay.com: supreme-administrative-court-1794094_1280.jpg