In einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz am 6. Mai 2019 betonten die als Sachverständige geladenen Verbändevertreter in ihren Stellungnahmen, die Anpassung sei angesichts der Schließung von Betreuungsvereinen und Betreuungsbüros kurzfristig dringend erforderlich, könne aber nur ein erster Schritt sein. Änderungswünsche, die der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf geäußert hatte, lehnten die Sachverständigen wie schon zuvor die Bundesregierung ab.

Die Fragen der Abgeordneten betrafen vor allem die Arbeitsbedingungen der Betreuer und mögliche Verbesserungen, die Auswirkungen der in dem Entwurf vorgesehenen Regelungen sowie das im Gesetzgebungsprozess zutage getretene Spannungsfeld zwischen Bundesregierung und Bundesrat.

Eine detaillierte Beschreibung des Berufsalltags von Berufsbetreuern gab Hülya Özkan aus Bielefeld, die nach eigenen Angaben 43 Klienten im Alter zwischen 19 und 106 Jahren vertritt, die aus den unterschiedlichsten Gründen eine rechtliche Betreuung benötigen. Sie werde als Berufsbetreuerin bestellt, wenn alle anderen Hilfesysteme versagt hätten. Özkan verwies auf die Studie „Qualität in der rechtlichen Betreuung“ des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG), wonach Berufsbetreuer jetzt schon 20 Prozent unbezahlte Mehrarbeit leisten. Die Studie zeige auch, dass Berufsbetreuer 24 Prozent mehr Zeit und 25 Prozent mehr Vergütung bekommen müssten, um das bezahlt bekommen was sie tatsächlich leisten.

Thorsten Becker, Vorsitzender des Bundesverbands der Berufsbetreuer/innen (BdB), der die Interessen von über 7.000 selbständigen oder als Angestellte in Betreuungsvereinen beruflich tätigen Betreuern vertritt, begrüßte, dass der Gesetzgeber nach nunmehr 14 Jahren die Initiative zu einer Erhöhung der Betreuervergütung ergriffen und dies in der laufenden Diskussion zum Reformprozess vorgezogen habe. Jedoch falle die Anhebung im Ergebnis enttäuschend gering und damit wenig wertschätzend aus. Wegen der vor allem von einigen Bundesländern vorgebrachten Maßgabe „so oder gar nicht“ habe sich der BdB entschlossen, den Gesetzentwurf trotz der bestehenden Kritik zu akzeptieren.

Barbara Dannhäuser vom Katholischen Verband für soziale Dienste in Deutschland (SKM) erklärte, die Caritas und ihre Fachverbände begrüßten grundsätzlich die Zielsetzung des Gesetzentwurfes, die Regelungen seien aber nicht weitreichend genug. Um eine schnelle und längst überfällige Erhöhung der Betreuer- und Vormündervergütung nicht zu verhindern, stimmten die Caritas-Verbände dem Entwurf zu. Dem schloss sich Karina Schulze vom Paritätischen Gesamtverband an, der rund 160 Betreuungsvereine vertritt. Sie sprach von einer Übergangslösung. Ähnlich argumentierte Lydia Hajasch von der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Der Refinanzierungsbedarf der Betreuungsvereine werde durch die vorgeschlagenen Regelungen nicht hinreichend gedeckt. Die Grundannahme, dass der Betreuungsaufwand mit fortlaufender Dauer sinke, sei nicht auf alle Betreuungsfälle, insbesondere auf die der Menschen mit geistiger Behinderung, übertragbar.

Dannhäuser ergänzte, mit Sorge würden die aktuellen Versuche der Länder beobachtet, weitere Kosteneinsparungen zu Lasten der Vereine zu fordern. Wie andere Sachverständige auch bewertete sie die angepeilte Erhöhung um durchschnittlich 17 Prozent angesichts von Personalkostenzuwächsen von mindestens 25 Prozent als zu niedrig. Zudem bemängelte Dannhäuser wie auch andere Experten, dass der Entwurf nicht die seit langem geforderte Dynamisierungsregelung sondern lediglich eine Evaluierung nach vier Jahren enthalte. Das sei viel zu spät, zumal mit tatsächlichen Anpassungen frühestens nach weiteren zwei bis drei Jahren gerechnet werden könne.

Walter Klitschka, 1. Vorsitzender des Bundesverbands freier Berufsbetreuer (BVfB), warnte vor einem Aussterben des Berufs, sollte es keine Existenzsicherung für Berufsbetreuer geben. An die Adresse des Bundesrates sagte er, an der Anpassung der Vergütung zum 1. Juli 2019 führe kein Weg vorbei. Die Länder wüssten seit mindestens 2017, dass eine Erhöhung der Ausgaben für Betreuung in der jetzt vorliegenden Größenordnung auf sie zukommt. Das Argument des Bundesrats zu einer Verschiebung auf 2020 aus haushaltstechnischen Gründen sei daher nicht stichhaltig. Für fragwürdig halte der Verband auch die vom Bundesrat vorgeschlagene Evaluierung erst nach fünf Jahren.

Peter Winterstein, 1. Vorsitzender des Betreuungsgerichtstags (BGT), bezeichnete die Erhöhung der Betreuervergütung als überfällig. Am Vergütungssystem seien jedoch noch weitere Änderungen erforderlich. Zu den Vorschlägen des Bundesrates sagte Winterstein, eine Verlängerung des Evaluationszeitraums dürfe es auf keinen Fall geben, da eine neuerliche Verzögerung von weiteren notwendigen Vergütungsanpassungen die Existenz von Betreuungsvereinen grundlegend gefährde.

Sehr detailliert setzte sich der Familienrechtler Tobias Fröschle von der Universität Siegen mit dem Entwurf auseinander. Ein Vorteil sei, dass eine schwer durchschaubare Berechnungsregelung durch ein einfacher zu handhabendes System ersetzt werde. Viele Zweifelsfragen blieben jedoch bestehen. Änderungen würden hier aber einer umfassenden Neuregelung vorgreifen. Entgegen der Stellungnahme des Bundesrates könne die Anpassung der Betreuervergütung keineswegs warten, bis dieser Prozess abgeschlossen ist. Das würde die Gefahr der Schließung weiterer Betreuungsvereine heraufbeschwören. Bezüglich einer Evaluation teile er jedoch die Bedenken des Bundesrates.

Wirksame Regeln und Strukturen zum Schutz vor Korruption bei rechtlicher Betreuung forderte Adelheid von Stösser von Transparency International Deutschland. Die Diskussion lasse bisher nicht erkennen, dass die Gefahr der Korruption berücksichtigt wird. Im Vordergrund stünden vielmehr Eigeninteressen der gewerbsmäßigen Akteure. Die Vergütungen duften erst steigen, wenn auch die Sicherheit verbessert werde, sagte von Stösser. Transparency International fordere bundesweit geltende Sicherheitsstandards. Nötig sei auch eine Begrenzung der Anzahl von Betreuungen pro Betreuer.

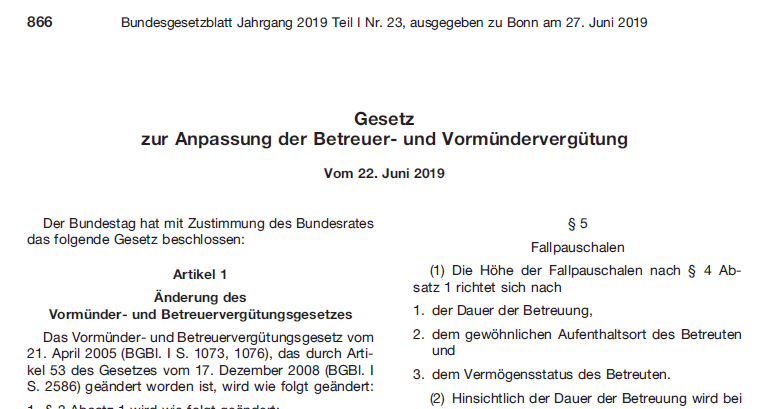

In dem Gesetzentwurf ist ausgehend vom Koalitionsvertrag eine Erhöhung der Vergütung um 17 Prozent in einem modernisierten System von Fallpauschalen vorgesehen. Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll der Vorlage zufolge eine rechtstechnisch einfach und schnell umsetzbare, Qualitätsaspekte berücksichtigende und angemessene Anpassung der seit mehr als 13 Jahren unveränderten Vergütung beruflicher Betreuer erfolgen, die insbesondere auch geeignet ist, eine existenzsichernde Finanzierung der Betreuungsvereine sicherzustellen.

In ihrer Gegenäußerung zur kritischen Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf vom 30.04.2019 (Drs. 19/9765) verteidigt die Bundesregierung ihre Vorlage und lehnt die Änderungsvorschläge der Länderkammer in jedem Punkt ab. Der Bundesrat weist in seiner Stellungnahme unter anderem darauf hin, dass der Gesetzentwurf für die Länder eine jährliche Mehrbelastung von rund 157 Millionen Euro vorsieht. Er hält es für unerlässlich, diese Mehrbelastung über einen höheren Anteil der Länder am Umsatzsteueraufkommen auszugleichen. Änderungsvorschläge betreffen auch die Evaluierung des Gesetzes und dessen Inkrafttreten. In der Gegenäußerung der Regierung heißt es unter anderem, die Finanzierung der Betreuer- und Vormündervergütung sei bei Mittellosigkeit der betroffenen Person Aufgabe der Länder. Auch gebe es aus Bundessicht keine Notwendigkeit zur Anpassung der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder. Auch positioniert sich die Bundesregierung gegen ein Inkrafttreten der Erhöhung erst zum 1 Januar 2020.

Quelle: Heute im Bundestag, Nr. 508

Die aktuelle Synopse hilft Ihnen, die Neuerungen zum 1.8.2019 schnell zu erfassen und zu verstehen. Sie ist in zwei Teile gegliedert:

Die aktuelle Synopse hilft Ihnen, die Neuerungen zum 1.8.2019 schnell zu erfassen und zu verstehen. Sie ist in zwei Teile gegliedert: